苏公网安备 32031102000486号

苏公网安备 32031102000486号4月16日上午,中国矿业大学苏轼研究院院长管仁福教授受邀参加由矿大经济管理学院主办的“山色连徐,青春共赴”——云龙山春日漫游活动。本次活动参与人员主要有经管学院党委副书记刘宁、学工办主任周红肖、24级专职辅导员、学生骨干、以及矿大苏轼研究院的两名研究生。师生们趁春色正好,循苏轼足迹探访徐州历史文化著名景观。

师生在云龙书院大门口前合影

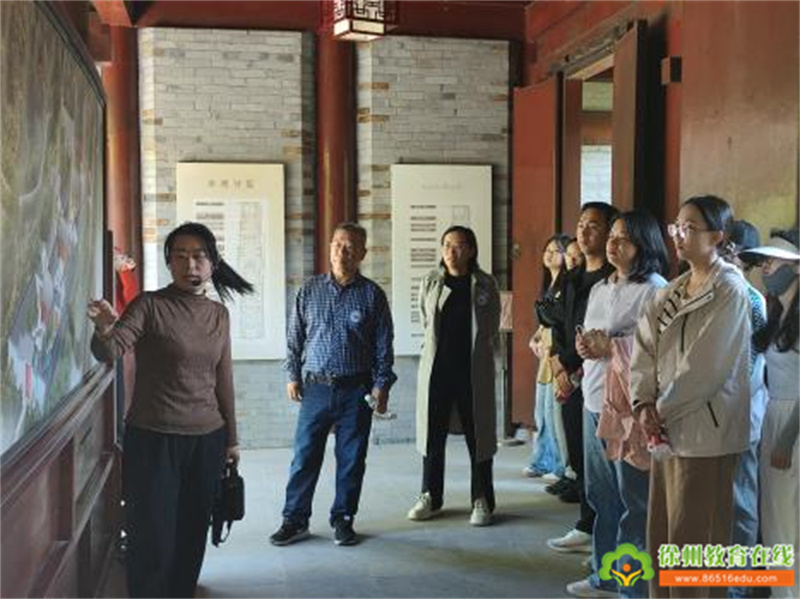

本次游览的第一处景点是位于云龙山西麓的云龙书院,它始建于清朝康熙六十年,是徐州历史上的最高学府。云龙书院办公室主任张长通和副主任施婧接待了师生一行人。施主任带领师生依次参观书院内的文化景观,介绍了云龙书院建成的发展史,细致讲解姜焯、李卫、张伯英、曾国藩等历史名人与云龙书院的联系。

管院长补充介绍了四贤祠内敬奉着的与徐州有关的四位先贤:唐代韩愈,宋代苏轼、陈师道、杨时。之后,施主任带领师生继续参观文昌楼,这是原来的藏书楼,曾藏有经、史、子、集等书籍上万册,如今已成为陈列历代书院考卷的展厅。一楼大堂供奉着万世师表孔圣人的塑像,施主任还教授同学们拜孔子的手势,学习“吾日三省吾身”的精神。

通过对此处的参观,师生们更加理解了“以诗书为堂奥,以性命为丕基,以礼义为门路,以道德为藩篱”的书院精神。

施主任讲解书院发展史

管院长补充介绍“四贤祠”

教师在文昌楼前与张长通主任、施婧副主任合影

后续行程中,均由管院长担任讲解员,系统介绍苏轼与云龙山的渊源,通过文学作品与遗迹的互证,深化师生对文化底蕴的理解。

师生一行人来到黄茅冈前,苏轼在这里写下了《登云龙山》一诗。管院长从此诗入手,将苏轼与徐州的故事娓娓道来。他指出,云龙山虽然不高,但由于苏轼在徐州任职期间,写下15首与云龙山相关的诗文和诸多与张山人交往的故事,使其从一座普通的山升华为中华大地上的名山,体现了“山不在高,有仙则名”的人文价值。

管院长还提到苏轼在徐州抗洪之事,他在黄河决堤之时不顾个人安危,率军民抗洪抢险,“庐于城上,过家不入”。抗洪胜利后他主持修建“黄楼”。黄楼建成后,苏辙、秦观各作一篇《黄楼赋》,陈师道作《黄楼铭》,在黄楼落成典礼的盛会上苏轼亲自作诗感怀,《九日黄楼作》是其代表作,丰富的文化内涵使黄楼成为徐州一个重要的文化地标。他特别强调了苏轼“以民为本,遗爱于民”的“黄楼精神”是对儒家“民本”思想的继承发展,值得我们所有人学习。

管院长讲解黄茅冈

行至“曲港跳鱼”处,管院长讲解道,该名出自苏轼《永遇乐・彭城夜宿燕子楼》:“曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。”此处景观并非词中实指,放在这里是为了纪念苏轼遗迹。接着,师生们游览了东坡石床,因苏轼行至黄茅冈时醉卧在一块巨石上而得名,石床周边有石林景观,岩壁上现存众多石刻。

管院长讲解“曲港跳鱼”

师生参观东坡石床旁边的碑廊

活动的最后一处景点是位于云龙山上的放鹤亭。在风雨侵蚀下,牌匾上的“放鹤亭”字迹已渐斑驳,但石碑上镌刻的苏轼名篇《放鹤亭记》仍然清晰可见。管院长重点分析此文,指出文中描写了云龙山壮阔的景观,其中苏轼对飞鹤的羡慕之情,实际是他对自由适意生活的向往。苏轼思想兼容儒道,既有积极有为、勤政爱民的儒家一面,又向往闲适自由的隐居生活,在出世与入世的矛盾中展现思想的复杂与融通。因此,对苏轼在徐州时期精神的总结,大致可分为两个方面:积极进取的黄楼精神和清远闲放的放鹤情怀。

管院长讲解《放鹤亭记》

最后,师生在放鹤亭前共同背诵苏轼《放鹤亭记》里的名句“春夏之交,草木际天;秋冬雪月,千里一色;风雨晦明之间,俯仰百变”,并一起合影留念。

师生在放鹤亭石碑前合影

此次活动融合自然与人文之美,师生在欣赏云龙山大好春光之时,也在寻迹品诗中感悟到苏轼为民担当与旷达情怀,坚定了传承文化、勇担使命的信念。

更多内容加载中...

更多内容加载中...