苏公网安备 32031102000486号

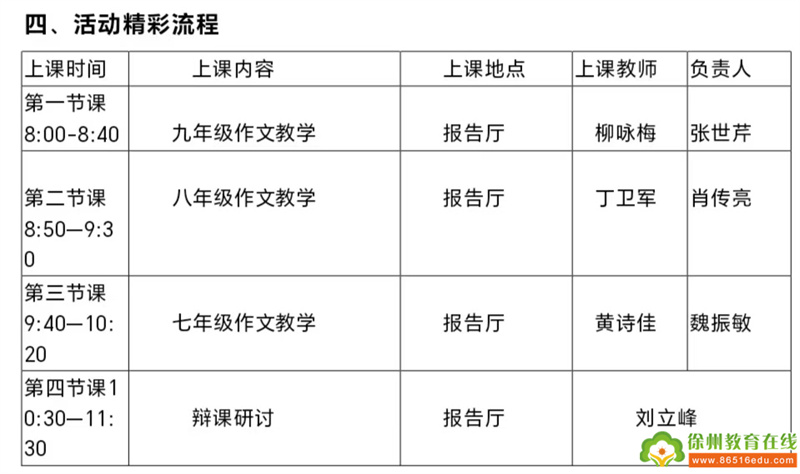

苏公网安备 32031102000486号2025年4月28日,全国优秀语文正高级教师,全国中小学创意写作专家,苏派作文教学研究专家丁卫军携其写作教学团队赴徐州开展专题研讨活动,并正式为徐州市娇山湖中学“写作实验基地”揭牌。此次活动上午以“中学生写作课实验基地学校写作课堂展示与研讨”为主题,娇中全体语文老师和专家一起深入探讨写作教学的实践路径与改革方向。

下午语文出版社《中学生写作课》学术秘书、《名师成长研究》编辑部主任刘立峰和娇山湖中学校长夏兆喜,一起为“娇山湖写作课实验基地学校”揭牌,铜山教育局孟庆龙主任亲自为“全国名师丁卫军”颁发“授权证书”,初三即将毕业的500多名学生聆听名师关于“高分作文模样”的专题报告。此次活动赋能娇中广大师生,推动娇中作文教学再上新高。

一、活动背景与核心理念

作文教学,一直以来都是语文教学的难题,教师难教,学生难写。作文教学低效的情况在当下语文教学中仍然存在,写作教学如何提质增效?此次活动聚焦问题,探讨新课标、新教材视域下写作课堂新样态,旨在为广大一线教师提供写作教学的更多可能性。

二、研讨活动亮点

1. 基于初三应试作文的结构升格

南京外国语学校教师,正高级教师,江苏省教学名师柳咏梅带来了“巧设结构,妙笔生花”的作文升格示范课。课堂伊始,柳老师就高标准、严要求,率先出示高分作文结构——“巧妙的开头引入、合理的段落安排、适宜的详略处理、自然的过渡衔接、有力的结尾收束”。然后就以“向课文学结构”为引领,一课一课耐心地指导学生掌握起承转合的技能技巧。最后带来一篇关于“专注”的问题作文,组织学生尝试应用,多次修改。尤其在“巧设插叙”艺术上,多次耐心指导,引领学生理解“插叙”可以让情节更紧凑的特点。

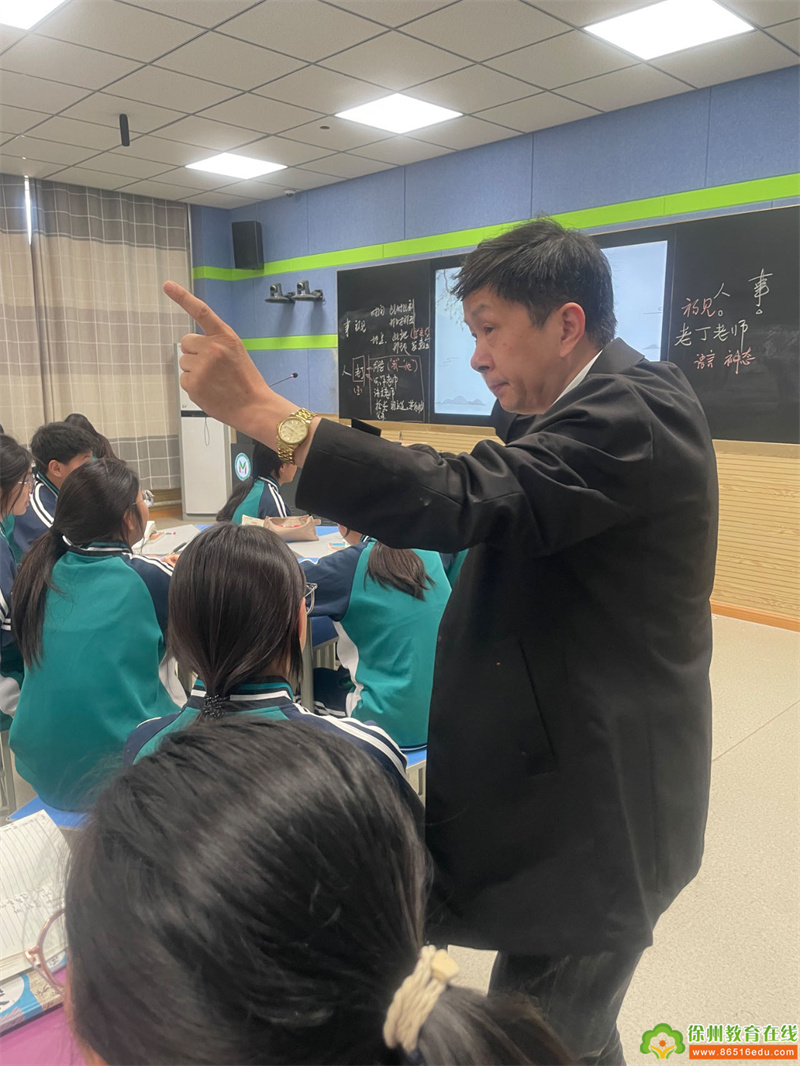

2. 真实情境写作的课堂设计

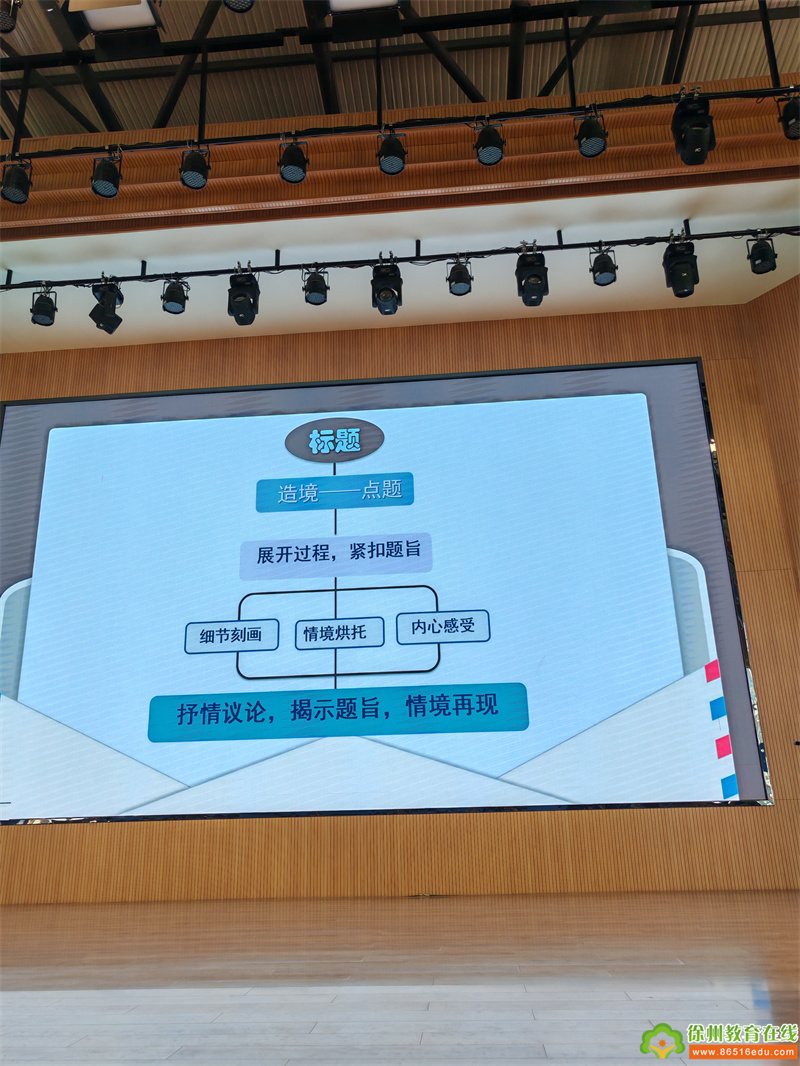

全国名师丁卫军强调“写作教学应扎根生活”,现场以“教室内的所见所感”为情境,要求学生即时观察自己并以《初见老丁》为题完成片段写作。因为只有2.5分钟的相识,学生流水账写作暴露无疑。丁老师就耐心引领学生把“此时此地此刻”跟“那时那地那刻”对比,利用回忆穿插其中,让作文丰盈。还让学生观察窗外“最美人间四月天”和“录播室的灯光”,利用周边环境烘托老丁的形象。最有建议学生把客观叙述老丁“幽默风趣、和蔼可亲”的语言,转化成个体主观感受——“我多么想让这样一位幽默风趣、和蔼可亲的老丁永远留在娇中,与我们时刻相伴啊!”名师果真教学有法,学生很快就把客观叙述变成了主观描写。最后丁老师还不忘总结归纳写人三步法——1.抓住此时此刻对动作、语言、神态、肖像等细节工笔刻画;2.把此次此刻此地跟那时那地那刻的人、景、心理感受做对比烘托;3.把客观评价转化主观感受。学生在丁老师幽默风趣的谈吐中收获满满,听课老师也被丁老师对语文的执念所感染。

3. 经典文本与仿写训练的融合

娇山湖中学中共党员,硕士研究生黄诗佳老师以“晒晒我们班的牛人”为题,上了一节“围绕中心选材”的作文研讨课。在第一个任务“围绕中心,甄选典型”环节,黄老师设计三个活动——“明中心,甄选材”;“悟高光,现真实”;“筛选材,名明典型”,以教材为例,一步一步引领学生找到典型素材。典型材料找到如何升格呢?黄老师在第二个任务“独辟蹊跷,慧选求新”环节,也设计三步——创新,道人所未想;翻新,道人所不能;翻新,道人所不达,组织学生修改典型材料。最后“娇中牛人播报环节”,引起专家的一致好评:此节课设计有梯度,教者有激情,不愧是娇中的骄傲!

三、娇山湖中学写作实验基地揭牌

娇山湖中学作为徐州市教育改革的先锋校,近年来持续深化教研合作,其校园文化建设和教师研修活动已形成区域示范效应。此次实验基地的成立,旨在整合丁卫军团队的“过程性写作”理念与学校现有资源,打造常态化教研平台,夏校明示几点做法:

教师研修体系:定期开展写作教学专题培训、课例研讨及读书分享会,提升教师的理论素养与实践能力;学生写作课程:开发校本化写作任务群,如“月季节”“端午节”“游戏运动会”“校园空地开发”等,强化读写结合;评价机制创新:引入多元评价工具(如复盘式自评表、成长档案袋),记录学生写作能力的动态发展。

四、专家写作专题报告

丁卫军在“高分作文模样”的讲座中指出:“让写作教学看得见”。他呼吁毕业班教师关注学生“审题能力、拟题能力、文本多样应对能力”的培养。尤其对审题能力的培养做了详细的指导。他旁征博引了大量中考原题,介绍追问法、造句法、比较法等多个维度审题,还分析情境作文审题六维度——“情境”“任务”“目的”“文体”“作者”“读者”,在具体分析两篇徐州市中考满分作文后给出应考建议——“有情趣、有意趣、有理趣”,最后给出高分作文几种行文模式。

最后铜山区教育局孟庆龙主任表示,实验基地的落地将推动区域写作教学从“知识灌输”向“素养培育”转型,未来计划通过跨校联动、成果展评等形式,进一步扩大辐射影响。

此次活动不仅为徐州地区教师提供了可借鉴的写作教学模式,为即将中考的初三学子提供高分作文样态,还设想通过名师助力,通过实验基地的常态化运作,为深化语文课程改革注入了新动能。丁卫军团队的写作教学实践再次证明:回归生活本真、关注思维过程,注重作文选材、语言、立意、结构、主题上的升格,才能让写作教学真正“看得见”。

通讯员:张世芹

审稿:张郁楠

更多内容加载中...

更多内容加载中...